Доклад зачитан на VI Международной конференции по ГИС и геоинформационному зонированию для снижения последствий катастроф (GIZ2025), которая прошла 28–30 августа 2025 года в Алматы (Казахстан).

Богданов И.С., Александров П.А., Безручко И.В.

АБСТРАКТ

В статье рассматривается проблематика работы с картами опасных геологических процессов (ОГП) при проектировании мероприятий инженерной защиты территории от опасных природных процессов на объектах различного масштаба, реализованных в Российской Федерации. Поднимаются вопросы стандартизации и унификации составления карт ОГП с точки зрения полноты и достаточности содержащейся в них информации. Вопросы обмена данными об опасных процессах между разными хозяйствующими субъектами, реализующими проекты на смежных территориях. Вопросы создания единой геоинформационной системы с включением в нее стандартизированных данных об опасных геологических процессах.

1 ВВЕДЕНИЕ

От полноты и достаточности исходных данных зависит качество проектирования мероприятий инженерной защиты, что напрямую влияет на стоимость строительства и эксплуатации объектов, размещаемых на сложном рельефе. Более того, неучтенные риски, и, как следствие, ошибки, допущенные на ранних этапах, могут кратно увеличить затраты на мероприятия инженерной защиты и даже исключить возможность безопасной эксплуатации объекта.

Качество составления карт опасных геологических процессов (ОГП), формируемых на основе результатов комплекса инженерных изысканий, достаточность и качество самих инженерных изысканий – играют важнейшую роль в снижении строительных и эксплуатационных рисков. Карты, содержащие такую информацию, могут применяться не только при проектировании и строительстве, но и для принятия глобальных управленческих решений по переселению граждан на новые места жительства из потенциально опасных районов (Gong, 2021).

Современные возможности совмещения карт ОГП в единую систему в совокупности с применением средств мониторинга для периодической актуализации данных открывают большие перспективы. Это позволит повысить качество управления отдельными объектами на протяжении всего их жизненного цикла (от этапа обоснования инвестиций до завершения эксплуатации), и перейти на качественно новый уровень в области освоения сложных территорий.

Целью настоящей статьи является выявление проблем, характерных для строительной отрасли Российской Федерации, связанных как с составлением карт ОГП, так и с организацией эффективного обмена уже полученными данными, в том числе с применением цифровых возможностей по созданию геоинформационных систем, содержащих информацию об опасных природных процессах. Решение этих проблем позволит снизить риски и оптимизировать затраты на обеспечение инженерной защиты объектов капитального строительства и более эффективно осваивать территории.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

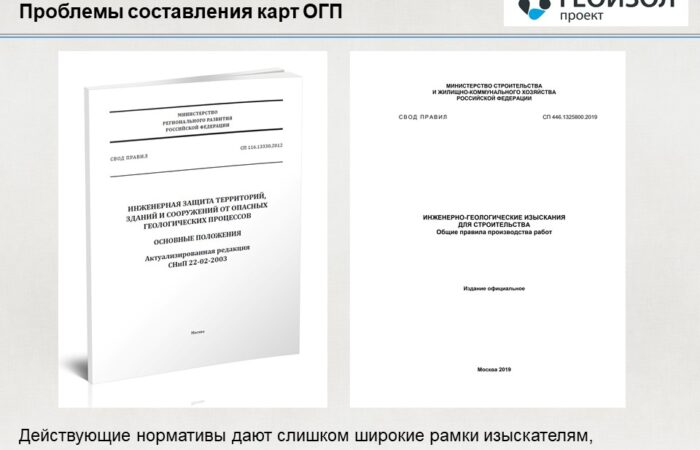

К первой группе проблем следует отнести вопрос составления карт ОГП. Российские нормативы (к ним относятся СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ») определяют необходимость подготовки таких документов, однако оставляют разработчикам довольно широкое поле для маневра при их создании. Карта ОГП должна быть стандартизированным инструментом, который дает инженеру-проектировщику объективную информацию о реальных рисках, защиту от которых возможно реализовать, и позволяет принять решение о размещении объекта на рассматриваемой территории.

Вопрос составления геологических карт наиболее системно проработан в отраслях добывающей промышленности России (Пруцкий, 2006). Необходимо отметить работу отдельных крупных научных институтов в области проработки методических подходов к исследованию опасных геологических процессов (Круподеров, 2009), и оценке суммарной геологической опасности с созданием соответствующей геоинформационной системы (Круткина, 2010). Однако в настоящее время не существует единого принципа формирования карт ОГП, которому бы следовали все компании, работающие в строительной отрасли.

Нередки случаи, когда составители карт ОГП уходят в сугубо научные изыскания, отдаляясь от реалий строительства. Например, среди рисков могут быть отмечены древние оползни, поверхность скольжения которых расположена в сотнях метров ниже уровня поверхности земли. Проектная организация обязана реагировать на эту информацию, но фактически предложить действенную защиту от заявленного риска невозможно.

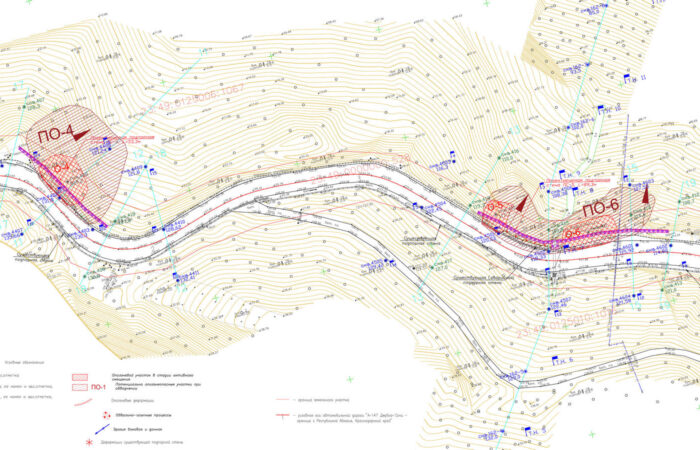

Также возникают случаи, когда составители карт ОГП не учитывают потенциальные риски, возникающие в процессе выполнения работ. Среди таких случаев можно отметить строительство объектов в составе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в горном кластере Сочи. В результате строительно-монтажных работ на объекте, расположенном выше по склону хребта от насосной станции, изменилась гидрогеологическая обстановка в бассейне ручья Рудничный, что послужило причиной активизации селевых процессов, которые ранее не были зафиксированы изыскателями. В результате потребовалось выполнить комплекс мероприятий защиты от селей, ранее не предусмотренный проектной документацией. На первом этапе был построен лоток-селедук для защиты насосной станции, расположенного вблизи от селеопасного русла. Затем, после фиксации стремительно развивающихся селевых процессов, был выполнен каскад селеудерживающих барьеров выше по течению ручья.

Аналогичная ситуация произошла при прокладке серпантина подъездной дороги к комплексу «Лаура». Проект предусматривал сведение леса, что вызвало образование снежных лавин оползневого типа (осовов) в зимнее время. Для защиты дороги потребовалось выполнение дополнительных мероприятий в виде установки вдоль трассы снегоудерживающих барьеров.

Составители карт ОГП должны не только указывать сам факт наличия опасных процессов, но и обозначать зоны и степень их влияния. Производной от этой информации являются рекомендации по выполнению мероприятий инженерной защиты или обоснование запрета на размещение объекта на рассматриваемой территории, что также необходимо отмечать на картах ОГП.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ И ЗОН ИХ ВЛИЯНИЯ

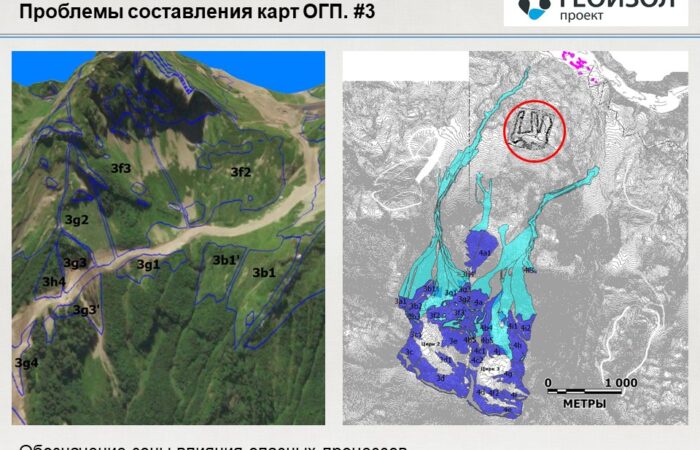

Вторая проблема, требующая комплексного решения, связана с распространением опасных процессов за пределами исследуемой площадки. Существующие нормы не позволяют выделить средства на выполнение дополнительных изысканий за пределами зоны размещения объекта, которые бы позволили сформировать полноценную карту опасных процессов.

Например, канатные дороги или линии ЛЭП, по российской классификации, являются линейными объектами, однако состоят из точечных элементов – опор, защиту которых требуется обеспечить. Нормативы регламентируют выполнение изысканий лишь в границах полосы отвода, однако уклоны рельефа далеко не всегда сонаправлены оси трассы. Таким образом, у заказчика нет возможности выполнить обследование и выявить, например, селеопасный бассейн или зону зарождения снежных лавин на вершине склона, расположенного в стороне от защищаемого объекта, и участь эти риски.

У заказчика (в том числе и у изыскателей) должен появиться механизм обоснования выполнения дополнительных изысканий (выделения средств на эти работы), что позволит получить полную и достоверную картину опасных процессов, угрожающих защищаемому объекту. В случае с горным рельефом целесообразно применять передовые методы дистанционного обследования (Novellino, 2020), такие как визуальный осмотр с применением беспилотных летательных аппаратов, воздушное лазерное сканирование (Баборыкин, 2014) и иные методы дистанционного зондирования (в том числе с применением спутниковых снимков) для определения потенциально опасных зон (Левина, 2020).

4 ПРОБЛЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ

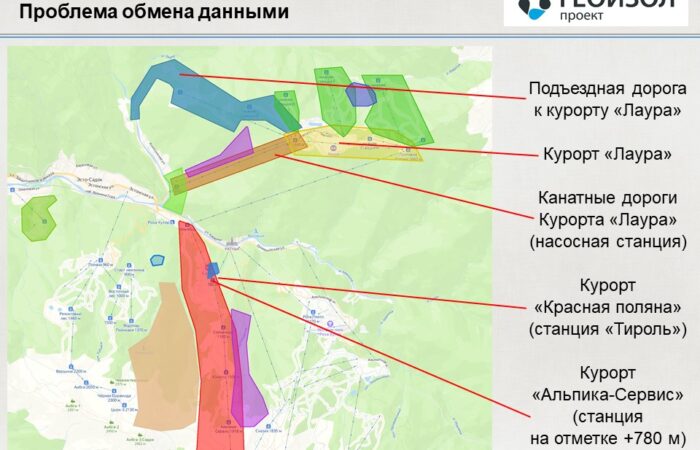

Актуальны вопросы обмена данными и согласованности действий заказчиков, реализующих обособленные проекты, объединенные одной территорией. Один из наиболее характерных примеров – масштабное строительство туристической и спортивной инфраструктуры в горном кластере Сочи в рамках подготовки к проведению Зимних Олимпийских игр 2014 года и последующего освоения этой территории (Bogdanov, 2023).

На относительно небольшой площади несколько заказчиков создавали спортивные и туристические объекты, реализация которых была разбита не несколько этапов. Каждый из заказчиков обособленно выполнял комплекс проектно-изыскательских работ. При этом обмен данными был не только не организован, но и осложнен, так как результаты инженерных изысканий являются интеллектуальной собственностью каждого из заказчиков.

В результате не учитывались не только наличие и потенциальное влияние опасных процессов, происходящих на смежных территориях (например, выше по склону), но и процессы, вызванные техногенным влиянием. Здесь можно вернуться к описанному выше примеру, когда при строительстве объектов в составе комплекса «Лаура» заказчик «X» столкнулся с неучтенными селевыми процессами, активизация которых была вызвана выполнением строительно-монтажных работ заказчиком «Y».

Реализация крупных проектов, локализованных на ограниченной территории, требует организации эффективного обмена результатов инженерных изысканий. Это позволит не только своевременно выявить возможные риски, но и при должной организации кооперации, снизить затраты на выполнение комплекса изысканий.

5 СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Последняя проблема, обозначенная в статье, определяет одно из направлений развития в области реализации проектов на сложном рельефе. В условиях современных возможностей цифровизации необходимо сформировать единую геоинформационную систему (ГИС) с включением в нее стандартизированных данных об опасных геологических (природных) процессах.

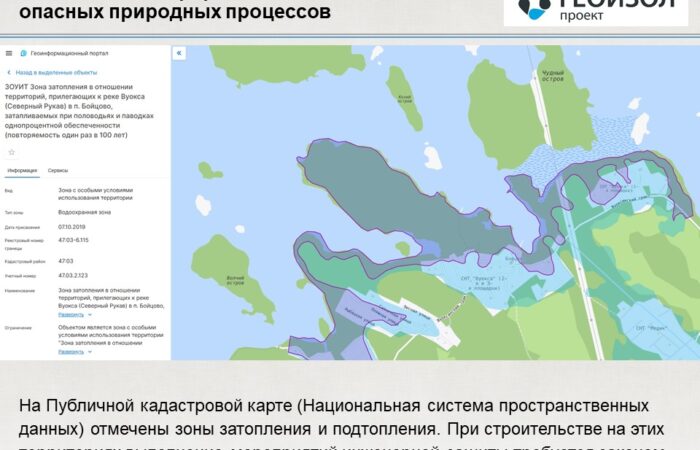

В России накоплен значительный опыт с точки зрения создания различных геоинформационных систем. Один из наиболее ярких примеров – Публичная кадастровая карта, ведением которой занимается Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Существуют различные ГИС, реализованные в масштабах субъектов федерации и на уровне муниципалитетов.

С точки зрения фиксации опасных природных процессов можно отметить ГИС «Атлас распространения опасных процессов, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории Российской Федерации», созданный организацией «Союз изыскателей». Однако эта система дает лишь общие сведения.

Среди направлений деятельности Федерального государственного унитарного геологического предприятия (ФГБУ) «Гидроспецгеология», в контексте рассматриваемой темы, можно выделить государственный мониторинг состояния недр и происходящих в них процессов. Среди результатов этой деятельности подготовка периодических сводок об инцидентах, связанных с экзогенными геологическими процессами. Развитием этой темы стало создание портала «Интерактивная карта проявлений опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации».

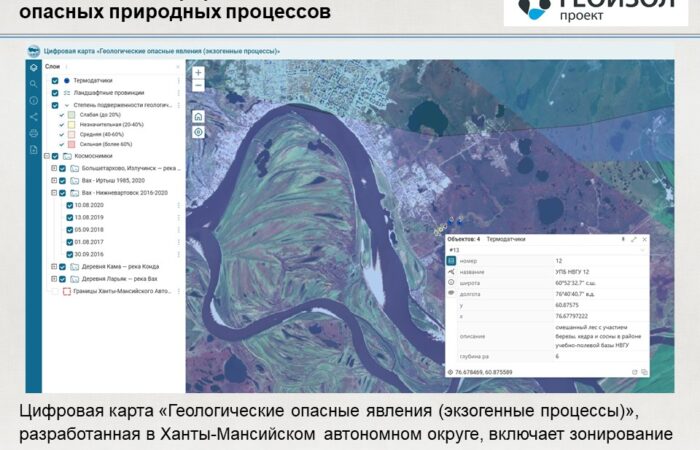

К вопросу создания ГИС, содержащую информацию об опасных процессах, системно подошли специалисты Югорского научно-исследовательского института информационных технологий в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации (ХАМАО). На геопортале Центра космических услуг опубликована «Карта экзогенных процессов ХАМАО», ориентированная, прежде всего, на оценку состояния многолетнемерзлых грунтов.

Особо стоит отметить ГИС-проект «Новая Москва», представляющий собой систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации многочисленных пространственных данных, предназначенных для оценки опасных геологических процессов в пределах обширной территории, присоединенной к столице России в 2011 году (Гусева, 2017).

Позитивный опыт комплексного применения технологии ГИС и наземного лазерного сканирования для исследования оползневых тел (на примере оползня в Октябрьском ущелье города Саратова) получили специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (Danilov, 2019).

На наш взгляд целесообразно создание единой государственной геоинформационной системы опасных природных процессов, которая бы охватывала территорию всей страны и включала комплекс данных, получаемых в результате специализированных инженерных изысканий. Эти данные государство может отбирать и загружать в систему на этапе прохождения Государственной экспертизы. Отбор можно организовать в несколько этапов – при первичной подаче заявки в органы экспертизы, с последующим уточнением после получения положительного заключения. Создание такой ГИС потребует системного решения описанных выше проблем по составу, унификации и стандартизации данных, на основе которых формируются карты ОГП.

Появление такой системы, даже при ступенчатой организации доступа к данным, позволит существенно снизить финансовые риски инвесторов, приступающих к освоению и развитию территорий. Особенно таких, вблизи которых уже существуют реализованные проекты. Ведение и актуализация данных ГИС также откроет широкие возможности по управлению рисками, что снизит материальный ущерб в следствие развития опасных процессов и повысит безопасность населения.

ВЫВОД

Для более эффективного строительства объектов, расположенных на сложном рельефе, и оптимизации затрат на выполнение мероприятий инженерной защиты территории, необходимо выполнить комплекс мер. Следует нормативно зафиксировать подходы к составлению карт опасных геологических процессов, а именно: включать риски, реально угрожающие строящемуся объекту, определять зоны влияния опасных процессов, давать рекомендации по размещению объекта и выполнению мероприятий инженерной защиты. Дать возможность заказчику, при особых сочетаниях условий, выполнять дополнительные изыскания для определения опасных процессов. Аккумулировать все данные в единой геоинформационной системе для возможности управления рисками развития опасных процессов.

Список литературы

- Gong W., Hsein Juang C., Wasowski J. Geohazards and human settlements: Lessons learned from multiple relocation events in Badong, China – Engineering geologist’s perspective. Engineering Geology. Volume 285. 2021. 106051. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106051.

- Пруцкий, Н.И. Геологическое картирование [Текст] :Учеб. пособие/Н.И. Пруцкий, Г.С. Январёв; М-во образования и науки РФ, Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. — Новочеркасск:ЮРГТУ, 2006. — 164с.

- Круподеров В.С., Крестин Б.М., Дьяконова В.И., Мальнева И.В., Гонсировский Д.Г. Методические аспекты инженерно-геологических исследований опасных геологических процессов // Разведка и охрана недр. – 2009. – № 9. – С. 19-24.

- Круткина О. Н., Шор Г. М., Снежко В. В., Лыгин А. М. Новый методический подход к оценке суммарной геологической опасности территории и технология создания соответствующей геоинформационной системы (Северо-Кавказский регион) // Региональная геология и металлогения. – 2010. – № 44. – С. 104-115.

- Novellino, A.; Grebby, S. Special Issue on “Mapping and Monitoring of Geohazards”. Appl. Sci. 2020, 10, 4609. https://doi.org/10.3390/app10134609.

- Баборыкин, М. Ю. Методологические подходы проведения мониторинга физико-геологических процессов и явлений воздушным лазерным сканером (lidar), основанные на распознавании геоморфологических образов процессов и явлений / М. Ю. Баборыкин, Е. В. Жидиляева // Scientific achievements of the third millennium : Collection of scientific papers on materials IX International Scientific Conference, Washington, 31 мая 2019 года. Том Part 3. – Washington: SPC «LJournal», 2019. – С. 36-46. – DOI 10.18411/scienceconf-05-2019-39.

- Левина, Н. Б. Карта природных комплексов (ландшафтная) как основа мониторинга опасных геологических процессов (север Западной Сибири) / Н. Б. Левина, К. А. Мешалкин // VIII Щукинские чтения: рельеф и природопользование : Материалы Всероссийской конференции с международным участием, Москва, 28 сентября – 01 2020 года. – Москва: Географический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2020. – С. 192-197. – EDN IUBZAY.

- Bogdanov I.S. Comprehensive engineering protection of the territory on the example of the Sochi mountain cluster / Zhussupbekov, A., Sarsembayeva, A., & Kaliakin, V.N. (Eds.). (2023). Smart Geotechnics for Smart Societies: Proceedings of the 17th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (17th ARC, Astana, Kazakhstan, 14-18 August, 2023) (1st ed.). CRC Press. P.p. 2330-2333 URL: https://doi.org/10.1201/9781003299127.

- Публичная кадастровая карта. — Текст : электронный // Геоинформационный портал : [сайт]. — URL: https://nspd.gov.ru/ (дата обращения: 28.05.2025).

- Геоинформационная система (ГИС) «Атлас распространения опасных процессов, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории Российской Федерации». — Текст : электронный // Союз Изыскателей : [сайт]. — URL: https://np-si.ru/opmap/ (дата обращения: 28.05.2025).

- Интерактивная карта проявлений опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации. — Текст : электронный // ФГБУ «Гидроспецгеология» : [сайт]. — URL: https://egpmapold.geomonitoring.ru/ (дата обращения: 28.05.2025).

- Цифровая карта «Геологические опасные явления (экзогенные процессы)». — Текст : электронный // Геопортал Центра космических услуг : [сайт]. — URL: https://geo.uriit.ru/resource/8992/display (дата обращения: 28.05.2025).

- Геоэкологическая оценка опасных геологических процессов в пределах территории Новой Москвы c использованием ГИС-технологий / А. С. Гусева, С. А. Устинов, В. А. Петров, П. А. Игнатов // Геоинформатика. – 2017. – № 2. – С. 21-29.

- Danilov V. A., Fedorov A. V., Morozova V. A. Integrated Application of GIS Technology and Terrestrial Laser Scanning for the Investigation of Landslide Bodies (on the Example of a Landslide in the Oktyabrsky Gorge of the City of Saratov). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Earth Sciences, 2019, vol. 19, iss. 3, рр. 160–167 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7663-2019-19-3-160-167

Расширенный абстракт доступен на сайте конференции GIZ2025.

Полный текст статьи будет опубликован в издании Japanese Geotechnical Society Special Publication, которое индексируется в базе Scopus как журнал конференции .